Cancer du testicule

Le cancer du testicule est relativement rare puisqu’il concerne moins de 2% de l’ensemble des cancers chez l’homme. Il existe plusieurs types de cancer du testicule, cependant dans 95% des cas, il s’agit d’une tumeur germinale qui prend naissance dans les cellules chargées de produire les spermatozoïdes. Les symptômes sont peu spécifiques. Généralement, le patient détecte lui-même une masse au niveau d’un testicule. Pour confirmer le diagnostic, des examens complémentaires sont nécessaires. Ils reposent sur la réalisation d’examens d’imagerie et d’analyses biologiques. La prise en charge d’un cancer du testicule repose sur 3 types de thérapeutiques : la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie.

Cancer du testicule, définition et symptômes

Le cancer du testicule est rare avec environ 2 200 nouveaux cas en 2011, en France. Le cancer du testicule représente 1 à 1.5 % de l’ensemble des cancers chez l’homme. Plus de 85 % des cas sont diagnostiqués entre 15 et 49 ans. On estime le nombre de décès liés au cancer du testicule à 87 en 2010, en France. C’est donc un cancer de très bon pronostic y compris pour les stades métastatiques.

Le cancer du testicule survient lorsqu’une cellule normale du testicule subit une transformation, la rendant cancéreuse. La multiplication de cette cellule cancéreuse de manière anarchique conduit à la formation d’une tumeur.

En fonction de la nature cellule testiculaire d’origine, on distingue plusieurs types de cancers. Dans 95 %, le cancer du testicule se développe à partir des cellules germinales impliquées dans la production des spermatozoïdes.

Il existe 2 grands types de tumeurs germinales : les séminomes et les cancers non-séminomateux.

Facteurs de risque du cancer du testicule

La cryptorchidie

Au cours du développement fœtal, les testicules se logent dans l’abdomen et descendent peu à peu dans les bourses. Parfois, sans que l’on en connaisse la raison, l’un des testicules reste logé dans l’abdomen : ce phénomène est appelé cryptorchidie.

Cette malformation infantile fréquente touche 3 à 4 % des nouveau-nés garçons et 33 % des prématurés.

Un homme ayant un antécédent de cryptorchidie a un risque de cancer du testicule multiplié par 5 à 10.

Le cancer du testicule controlatéral

Le cancer du testicule touche le plus souvent un seul testicule. Tout individu ayant déjà eu un cancer du testicule a plus de risque d’en développer un sur l’autre testicule, dit controlatéral. Le risque de récidive au deuxième testicule est estimé à 2 à 3 % durant la période de 15 à 25 ans après le diagnostic du premier cancer.

Les autres facteurs de risque

D’autres facteurs sont encore étudiés. Il semblerait que l’exposition professionnelle à des substances chimiques comme le benzène ou les hydrocarbures puissent être responsable d’une majoration du risque de développer un cancer du testicule. Par ailleurs, d’autres travaux tendent à montrer qu’une exposition à certains pesticides, aux perturbateurs endocriniens et au cannabis favorisent l’apparition d’un cancer des testicules.

Quels sont les symptômes ?

La majorité des symptômes sont testiculaires.

La plupart du temps, le cancer du testicule est suspecté par le patient lui-même après la découverte d’une masse palpable sur le testicule. Elle est le plus souvent dure et indolore au toucher. La grosseur ne régresse pas spontanément au cours du temps. Si elle est importante, elle peut être la cause d’une augmentation du volume des bourses.

Les autres signes sont plus rares : parmi eux, on peut citer la gynécomastie qui correspond au développement rapide des seins chez l’homme. Ce phénomène est provoqué par la sécrétion d’une hormone, l’hCG, qui est normalement produite chez les femmes pendant la grossesse. Dans le cas de la gynécomastie, l’hormone est produite par la tumeur. Cependant, ce symptôme n’est pas exclusif au cancer du testicule ; il peut aussi être induit par des causes médicamenteuses ou de manière normale à l’adolescence.

Diagnostic et traitements du cancer du testicule

Dans la majorité des cas, la démarche diagnostique dans le cancer du testicule débute après la découverte à la palpation ou à l’autopalpation d’une masse sur l’un des testicules.

L’auscultation testiculaire n’étant pas systématique chez le médecin, le patient doit être attentif à certains signes décelables par l’autopalpation. Il est conseillé aux jeunes hommes à partir de 14 ans de la réaliser une fois par mois et particulièrement chez les patients avec un antécédent de cryptorchidie.

En pratique, il est recommandé de la réaliser à la sortie de la douche, car la chaleur de l’eau a pour conséquence de détendre les bourses, facilitant la palpation. Il est préconisé d’examiner chaque testicule l’un après l’autre en le faisant rouler entre le pouce et les quatre doigts. Le pouce étant placé au-dessus et les quatre doigts en dessous.

Il est normal de sentir au sommet de chaque testicule une petite formation allongée qui est l’épididyme (canal contenant les spermatozoïdes). Si l’autopalpation révèle une petite masse dure et souvent indolore qui était absente lors de l’examen précédent, il est recommandé de consulter un médecin.

Le diagnostic du cancer du testicule repose sur un examen clinique associé à divers examens paracliniques

Une échographie

Dans le cadre du cancer du testicule, on parle d’échographie scrotale, c’est-à-dire que la sonde de l’appareil est appliquée sur les bourses pour observer les testicules.

Cette technique permet une très bonne détection du cancer du testicule et d’en estimer la taille.

Le dosage des marqueurs spécifiques du cancer du testicule

Elle est réalisée s’il existe une forte suspicion de cancer du testicule après l’échographie. C’est une prise de sang, qui après analyse permet de doser 3 biomarqueurs : AFP, hCG total et LDH. Ces marqueurs sont des substances présentes dans le sang dont le suivi permet d’aiguiller vers le diagnostic et la gravité de la maladie ainsi que la réponse aux traitements. Cependant, un patient peut très bien avoir des marqueurs élevés sans avoir de cancer et inversement. C’est le lien entre les différents moyens d’investigations qui permet au médecin de poser un diagnostic clair.

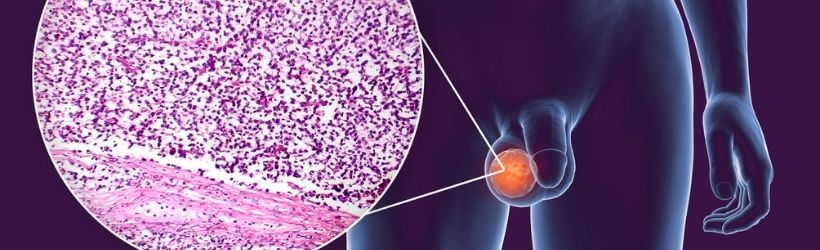

L’examen anatomopathologique

C’est l’observation au microscope des cellules récupérées après l’ablation du testicule. Cette méthode permet de confirmer de manière certaine le diagnostic, mais aussi de préciser les caractéristiques du cancer du testicule. On pourra discerner les tumeurs germinales et savoir exactement l’origine de la « cellule malade » afin d’établir un traitement adapté.

Le scanner et l’IRM

Ils ne sont utilisés que pour l’examen des ganglions suspects et la recherche de métastases. C’est une étape de diagnostic qui est qualifiée de bilan d’extension, car elle arrive dans un second temps après la découverte du cancer au niveau des testicules. Ces examens sont réalisés lorsque l’équipe médicale suspecte une propagation ou une extension du cancer à d’autres endroits que le testicule.

Quel sont les traitement des tumeurs testiculaires ?

Avant le début de tout traitement, la congélation du sperme est systématiquement proposée, dans le but de prévenir toutes conséquences du traitement sur la fertilité. Deux à trois prélèvements sont réalisés au CECOS (Centre d’études et de conservation des œufs et du sperme humain). Ces échantillons sont analysés afin d’évaluer la qualité du sperme pour une éventuelle utilisation ultérieure.

Les traitements du cancer du testicule ayant peu de risque de causer des troubles importants de la fertilité, seulement 20 % des patients ont besoin de recourir à leurs dons de spermes.

Comme pour les autres cancers, la prise en charge comporte 3 principaux traitements : la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie.

La chirurgie

C’est le traitement initial devant tous les types de tumeurs du testicule.

L’orchidectomie correspond à l’ablation du testicule touché par le cancer. L’intervention est à la fois à visée diagnostique et thérapeutique car, il permet à la fois de retirer la tumeur et d’obtenir un échantillon à analyser afin d’orienter la prise en charge. Par ailleurs, la mise en place d’une prothèse en silicone est possible, directement pendant l’opération ou dans un second temps.

La radiothérapie

Dans le cadre du cancer du testicule, elle est indiquée pour les tumeurs germinales séminomateuses (séminomes) localisées ou avancées, après l’ablation du testicule. Le faisceau de radiation est dirigé sur le testicule restant ou les ganglions lymphatiques avoisinants afin de limiter le risque de propagation et d’éviter le risque de récidive.

La chimiothérapie

Dans le cancer du testicule, la chimiothérapie peut être entreprise après l’orchidectomie (ablation du testicule) dans le but de limiter les risques de récidives ou de propagation du cancer. En fonction du stade et de la nature des cellules cancéreuses impliquées, l’équipe médicale choisit une combinaison de médicaments anticancéreux pour lutter au mieux contre le type de cancer dont souffre le patient.

L’association la plus répandue dans la prise en charge par chimiothérapie du cancer du testicule est le protocole BEP : bléomycine, étoposide et cisplatine.

Le cancer du testicule est de bon pronostic. Il se guérit, en effet, dans une grande majorité de cas, laissant ensuite place à l’acceptation de soi et de son corps. C’est une étape difficile qui doit être tout aussi bien appréhendée que la maladie elle-même.

Le cancer ne laisse pas de séquelle, mais l’orchidectomie touche à l’intégrité physique des jeunes hommes. L’ablation n’a aucun retentissement physique sur la sexualité ni sur la fertilité. Pourtant, cette opération est souvent associée à une image de soi dégradée et à une perte de confiance en soi. C’est ici, dans ces moments de fragilités, que la/le conjoint peut jouer un rôle fondamental dans l’acceptation des conséquences de la maladie.

De plus, les interrogations liées à la sexualité et à la procréation doivent être abordées librement avec l’équipe médicale. La personne doit bien comprendre quelles sont les conséquences exactes et réelles du traitement sur sa vie. Il ne faut supprimer toute croyance inexacte potentiellement source de souffrance psychologique. Ainsi, il est important de souligner que la plupart des hommes opérés n’ont aucun trouble de l’érection et qu’ils n’auront très surement jamais recours à la fécondation in vitro pour procréer.

Publié le 25 avril 2017. Mis à jour par Charline D., Docteur en pharmacie, le 21 décembre 2021.

Cet article vous a-t-il été utile ?