Dialyse

Les reins assurent une fonction vitale pour l’organisme, l’élimination par les urines des déchets présents dans la circulation sanguine. En cas d’insuffisance rénale terminale, les reins ne peuvent plus assurer cette fonction, et il est nécessaire de recourir à la dialyse. Actuellement, deux types de dialyse sont possibles, l’hémodialyse et la dialyse péritonéale. La dialyse est nécessaire à vie pour les patients insuffisants rénaux, sauf s’ils peuvent bénéficier d’une greffe rénale.

Les reins et l’insuffisance rénale

Les reins sont des organes vitaux, qui assurent un rôle fondamental de filtre. Ils éliminent les déchets sanguins de l’organisme, principalement sous la forme d’urée et de créatinine, avant de les évacuer dans les urines. Parallèlement, ils assurent le maintien de concentrations sanguines constantes en eau et sels minéraux.

Les pathologies rénales chroniques peuvent conduire à un état d’insuffisance rénale chronique. Plusieurs stades d’insuffisance rénale sont distingués, et le dernier stade d’évolution est l’insuffisance rénale terminale, lorsque les reins ne sont plus capables d’assurer leur rôle de filtre et d’épuration du sang. Les reins ne pouvant plus assurer cette fonction vitale, le pronostic vital du patient est engagé et il est impératif de recourir à une technique médicale d’épuration du sang, la dialyse. Sans la dialyse, ou en cas d’interruption trop longue de la dialyse, le patient s’expose à :

- Une hyperkaliémie (excès de potassium dans le sang) pouvant provoquer un arrêt cardiaque ;

- Une surcharge en eau et en sel, à l’origine d’œdèmes et d’une hypertension artérielle.

En cas d’insuffisance rénale terminale, seules deux options thérapeutiques peuvent être proposées aux patients :

- La dialyse;

- La greffe rénale, ou transplantation rénale.

Plusieurs contextes peuvent être rencontrés :

- Des patients directement greffés, sans passer par l’étape de la dialyse ;

- Dses patients greffés après plusieurs mois ou années de dialyse ;

- Des patients greffés, présentant un rejet de greffe, et devant être dialysés avant une prochaine greffe.

- Des patients non greffés, qui doivent être dialysés à vie.

Qu’est-ce que la dialyse ?

La dialyse est une technique médicale, qui permet d’assurer artificiellement les fonctions d’épuration du sang qu’effectuent en temps normal les reins. Avant la mise au point de la dialyse, l’insuffisance rénale chronique terminale était une maladie systématiquement mortelle.

À noter ! La dialyse n’est pas la seule méthode de filtration du sang. Il existe également :

- L’hémofiltration capable de filtrer de grandes quantités de sang chez des personnes hospitalisées en soins intensifs ;

- L’hémoperfusion consiste à filtrer le sang sur un filtre à base de charbon ou d’une autre substance capable d’adsorber des poisons ou des substances toxiques.

À savoir ! La dialyse ne permet pas de remplacer les autres fonctions du rein, notamment les fonctions hormonales. Des médicaments spécifiques doivent être administrés pour compenser la perte de ces fonctions, notamment le traitement de l’anémie résultant d’une carence en érythropoïétine.

Deux types de dialyse sont actuellement disponibles :

- L’hémodialyse ou rein artificiel : le sang du patient est filtré à l’extérieur de l’organisme dans une machine équipée d’une membrane artificielle de filtration.

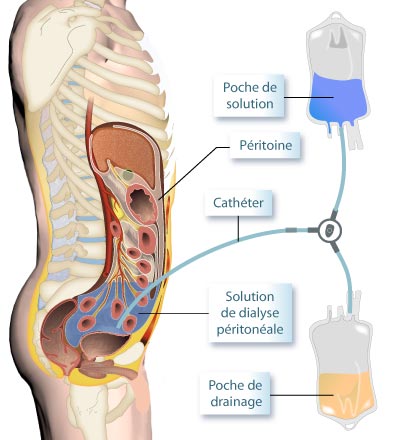

- La dialyse péritonéale: le sang du patient est filtré dans l’organisme du patient, en utilisant la membrane péritonéale (membrane entourant les organes de la cavité abdominale).

Selon les cas, une ou les deux techniques sont possibles. Il est également envisageable de passer d’une des techniques à l’autre, selon l’état de santé du patient.

Quelle que soit la technique, la dialyse est un traitement contraignant, notamment en raison du rythme important des séances de dialyse. De plus, il est nécessaire de respecter un régime alimentaire strict (en particulier sur le plan des apports en sels minéraux) et de limiter les quantités de boissons. La dialyse a donc un fort impact sur la qualité de vie du patient.

À noter ! Pour partir en vacances, un patient dialysé doit s’assurer qu’il pourra effectuer ses séances de dialyse près de son lieu de séjour.

L’hémodialyse

L’hémodialyse correspond à la filtration du sang du patient au travers d’une membrane artificielle, intégrée dans une machine de dialyse (le dialyseur ou rein artificiel). Pour cette technique, un abord vasculaire particulier est nécessaire, la fistule artério-veineuse. Après ponction du sang à partir de la fistule artério-veineuse, le sang du patient passe dans un circuit extracorporel et dans le dialyseur. Une fois épuré, il retourne dans la circulation sanguine, à nouveau via la fistule artério-veineuse. Pendant la dialyse, un traitement anticoagulant (le plus souvent une forme d’héparine) est administré pour éviter la formation de caillots sanguins dans le dialyseur.

À noter ! Une fistule artério-veineuse est indispensable pour l’hémodialyse, car les veines superficielles ne présentent pas un débit sanguin suffisant pour rendre la dialyse possible. Sous anesthésie locale, le chirurgien relie une veine à une artère proche, créant un détournement de sang artériel dans la veine. La veine se dilate progressivement, ce qui permet de créer un débit suffisant pour l’hémodialyse. Des solutions transitoires sont possibles, si la fistule artério-veineuse n’a pas le temps d’être posée suffisamment tôt avant la mise en place de la dialyse, par exemple en cas de mise sous dialyse en urgence.

En pratique, trois à quatre séances hebdomadaires d’hémodialyse sont généralement nécessaires, à raison de 4 à 5 heures par séance. Les séances ont lieu le plus souvent dans des structures spécialisées, publiques, privées ou associatives. Les patients formés à l’hémodialyse peuvent pratiquer l’autodialyse, c’est-à-dire qu’ils sont totalement autonomes dans l’unité de dialyse pour gérer leur séance.

La dialyse péritonéale

Contrairement à l’hémodialyse, la dialyse péritonéale est le plus souvent pratiquée à domicile par le patient lui-même ou par un tiers formé à cet acte. La séance de dialyse en elle-même peut se dérouler selon deux modalités :

- La dialyse péritonéale manuelle ou dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA), 4 fois par jour, 6 ou 7 jours sur 7 ;

- La dialyse péritonéale automatisée (DPA), toutes les nuits pendant le sommeil du patient.

Hémodialyse ou dialyse péritonéale

En pratique, la dialyse péritonéale apparaît plus pratique que l’hémodialyse, car elle génère moins d’effets secondaires (moins d’hypotension artérielle) et s’avère moins contraignante sur le plan de la vie quotidienne. En revanche, le risque infectieux est beaucoup plus important que dans le cas de l’hémodialyse, d’où la nécessité de respecter scrupuleusement les règles d’hygiène.

Le choix de l’une des deux techniques de dialyse repose sur un certain nombre de critères :

- Le choix du patient, guidé par son mode de vie et son autonomie ;

- Des critères médicaux.

Quelques rares contre-indications médicales peuvent empêcher le recours à la dialyse péritonéale :

- Une obésité majeure ;

- Des antécédents d’interventions chirurgicales abdominales compliquées ;

- Des hernies abdominales volumineuses et récidivantes ;

- L’absence totale de diurèse chez une personne en surpoids.

Au final, chaque patient en insuffisance rénale chronique terminale doit se voir proposer un projet personnalisé de dialyse, adapté à sa situation personnelle.

Le régime alimentaire des personnes dialysées doit être surveillé et adapté. Selon le type de dialyse, les modalités ne sont pas les mêmes :

- Un contrôle strict des apports en eau et en sels minéraux pour l’hémodialyse;

- Un contrôle strict des apports en protéines pour la dialyse péritonéale.

Estelle B., Docteur en Pharmacie

– Dialyse. Manuel MSD. Consulté le 23 mars 2019.

– Dialyse péritonéale et hémodialyse : informations comparatives. Haute Autorité de Santé. Septembre 2017.

Cet article vous a-t-il été utile ?