Neuroatypie : quand le cerveau fonctionne différemment

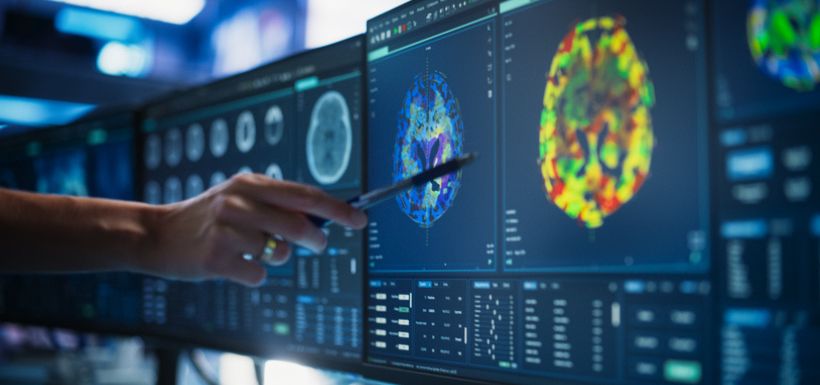

La notion de neuroatypie regroupe des fonctionnements cérébraux qui diffèrent de ce que l’on considère comme « typique ». Autisme, troubles « dys », TDAH ou encore haut potentiel intellectuel en font partie. Cette diversité neurologique soulève de nouveaux enjeux en matière de santé, d’éducation et d’inclusion sociale. Qu’englobe exactement la neuroatypie ? Quels profils sont concernés ? Et comment poser un diagnostic fiable ?

Neuroatypie : définition

Le terme « neuroatypie » est apparu à la fin des années 1990, notamment grâce aux travaux de la sociologue Judy Singer sur la neurodiversité. Il désigne des fonctionnements neurologiques différents de la norme.

Les personnes neuroatypiques présentent souvent une hyperconnectivité cérébrale, influençant leur manière de penser, de ressentir et d’interagir. Contrairement aux profils dits neurotypiques, qui suivent une logique linéaire, les neuroatypiques associent les idées de façon plus intuitive et créative.

Ce fonctionnement peut être une grande richesse, en favorisant l’innovation ou l’analyse fine. Mais il peut aussi poser des défis dans un monde conçu pour les neurotypiques.

Aujourd’hui, mieux comprendre la neuroatypie permet de valoriser la diversité cognitive et de promouvoir l’adaptation des environnements scolaires, professionnels et sociaux à tous les profils.

Profils neuroatypiques courants

La neuroatypie regroupe différents fonctionnements cognitifs sortants des standards :

- Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) touchent environ 1 % de la population. Ils se traduisent par des difficultés dans les interactions sociales, une sensibilité accrue aux stimuli sensoriels, des intérêts spécifiques et des comportements répétitifs.

- Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) concerne environ 5 % des enfants et 3 % des adultes. Ce trouble combine inattention, impulsivité associées ou non à une agitation motrice. Ces symptômes ont des conséquences sur la scolarité, le travail et les relations sociales.

- Les troubles spécifiques des apprentissages, ou troubles « dys » (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie…), affectent 5 à 7 % des enfants. Ils perturbent l’acquisition de notions comme la lecture, l’écriture ou le calcul, malgré une intelligence préservée.

- Les profils à haut potentiel intellectuel (HPI) ou émotionnel (HPE) présentent un fonctionnement marqué par une grande vivacité d’esprit ou une hypersensibilité émotionnelle.

Certains chercheurs et professionnels souhaiteraient y intégrer les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) et la bipolarité. Cela ne fait pas consensus, car ces troubles relèvent traditionnellement de la psychiatrie.

Diagnostic et accompagnement des personnes neuroatypiques

Le diagnostic d’une neuroatypie repose sur une évaluation pluridisciplinaire. Selon les troubles suspectés, il peut inclure :

- Un bilan neuropsychologique (vitesse de traitement, mémoire de travail, attention) ;

- Des tests orthophoniques, psychomoteurs ou ergothérapeutiques ;

- Des examens spécialisés dans les centres experts pour l’autisme ou le TDAH.

La démarche est parfois longue, surtout chez l’adulte ou chez certaines populations (dont les femmes), chez qui les symptômes peuvent être moins visibles ou masqués par d’autres troubles (anxiété, dépression).

Une fois posé, le diagnostic permet d’orienter vers une prise en charge adaptée :

- Suivis en orthophonie, en psychomotricité, en ergothérapie ou en psychologie ;

- Adaptations pédagogiques à l’école (plans d’accompagnement personnalisé, dispositifs ULIS) ;

- Soutien médico-social via les MDPH (Maisons Départementales des Personnes Handicapées).

L’objectif est de compenser les difficultés, de valoriser les forces et d’encourager l’autonomie personnelle, scolaire et professionnelle.

La neuroatypie invite à repenser notre conception de la normalité cognitive. En reconnaissant et en comprenant mieux la diversité des fonctionnements neurologiques, il devient possible de favoriser une société plus inclusive. Mieux diagnostiquer, mieux accompagner et mieux sensibiliser sont les leviers essentiels pour que chacun, quelle que soit sa singularité, puisse s’épanouir pleinement.

– Assurance maladie, Autisme, . www.ameli.fr. Consulté le 28 avril 2025.

– INSERM, Troubles spécifiques des apprentissages. www.inserm.fr. Consulté le 28 avril 2025.

Cet article vous a-t-il été utile ?