Procréation médicalement assistée (PMA)/ Assistance médicale à la procréation (AMP)

L’assistance médicale à la procréation (AMP) ou procréation médicalement assistée (PMA) regroupe l’ensemble des pratiques médicales permettant d’obtenir une grossesse. Au fil des années, ces pratiques ont beaucoup évolué à la fois sur le plan technique et sur le plan réglementaire. L’objectif est de permettre à des couples infertiles de devenir parents.

Qu’est-ce que la PMA ?

La procréation médicalement assistée (PMA) désigne l’ensemble des pratiques médicales et biologiques, visant à obtenir une grossesse. Elle repose sur la manipulation d’un ovule et/ou d’un spermatozoïde, afin d’obtenir une fécondation puis une grossesse.

Depuis la loi de bioéthique du 2 août 2021, la PMA s’adresse en France :

- Aux couples hétérosexuels souffrant d’infertilité féminine et/ou d’infertilité masculine ;

- Aux couples formés de deux femmes ;

- Aux femmes non mariées.

Le critère médical d’infertilité qui conditionnait l’accès à la PMA jusque-là a été supprimé par cette nouvelle loi. Cette nouvelle loi est celle de l’accès à la PMA pour toutes.

À savoir ! La PMA n’est pas la seule possibilité pour devenir parents, lorsqu’on ne peut pas être parent naturellement. Le chemin de l’adoption est aussi une possibilité pour devenir parentsEt la gestation pour autrui (GPA) ?

Pour les couples formés de deux hommes, aucune technique de PMA ne leur permet de devenir parents. Les seules possibilités sont l’adoption et le recours à la gestation pour autrui (GPA). La GPA désigne le fait pour une femme de porter un enfant pour un couple de parents d’intention. La mère porteuse remet l’enfant au couple après sa naissance. Dans la GPA, un embryon est implanté dans l’utérus de la mère porteuse. Cet embryon peut avoir ou non des liens génétiques avec les membres du couple d’intention. En France, la GPA est strictement interdite.

Si la GPA est formellement interdite en France, ces dernières années ont été marquées par des avancées dans la reconnaissance par le droit français des enfants nés à l’étranger suite à une GPA. En effet, sur le plan international, aucun texte ne réglemente la pratique de la GPA. Certains pays autorisent donc cette technique de PMA, qui est alors plus ou moins encadrée selon les pays.

Quelles sont les techniques d’AMP ?

La procréation médicalement assistée est possible en France dans certaines limites d’âge :

- Jusqu’au 45ème anniversaire chez la femme, quel que soit son statut matrimonial, qui va porter l’enfant ;

- Jusqu’au 60ème anniversaire chez le membre du couple qui ne portera pas l’enfant.

L’AMP regroupe différentes techniques, proposées dans des centres publiques (services rattachés à des hôpitaux) ou privés (cliniques) de PMA :

- L’insémination artificielle ;

- La fécondation in vitro (FIV) ;

- L’implantation d’un embryon.

En 2019 en France, 3,7 % des naissances concernaient des enfants nés à la suite d’une technique de PMA. La FIV représentait à elle seule 2,9 % des naissances en France, soit environ 1 enfant sur 27.

L’insémination artificielle

L’insémination artificielle consiste à recueillir le sperme du conjoint dans le but de l’injecter directement dans l’utérus de la femme lors de l’ovulation. Cette technique nécessite généralement un traitement hormonal préalable chez la femme afin d’obtenir 1 à 3 follicules matures (cavités ovariennes contenant les ovocytes) destinés à la fécondation. Une surveillance échographique et sanguine (dosages hormonaux) est nécessaire.

Cette méthode est la plus simple et la moins coûteuse des techniques d’AMP. Par ailleurs, la fécondation se fait naturellement une fois le sperme déposé dans le corps de la femme. Elle est proposée au couple en cas d’anomalie de la glaire cervicale chez la femme ou du sperme (trop peu de spermatozoïdes ou peu mobiles) chez l’homme. Elle est également indiquée en cas d’infertilité d’origine inconnue.

À savoir ! Il existe aussi l’insémination artificielle avec don de sperme (IAD). Dans ce contexte, l’insémination est réalisée, non pas à partir du sperme du conjoint, mais à partir du sperme d’un donneur anonyme. Cette technique est notamment utilisée pour les couples hétérosexuels, lorsque l’homme est considéré comme stérile, pour les couples de femmes et pour les femmes célibatairesLa fécondation in vitro (FIV)

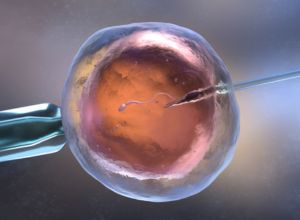

La FIV est une technique de PMA plus invasive puisqu’elle consiste à forcer la rencontre entre un ovule et un spermatozoïde. La première étape, tout comme l’insémination artificielle, mais à plus forte dose, consiste à stimuler les (cavités ovariennes contenant les ovocytes) par un traitement hormonal. Une fois les follicules matures, ils sont prélevés et envoyés au laboratoire. Le sperme est recueilli dans un même temps au laboratoire.

À savoir ! Comme pour l’insémination artificielle, la FIV peut être effectuée avec le sperme d’un donneur anonyme (FIV avec don de sperme). Elle peut aussi être effectuée avec des ovocytes donnés par une autre femme (FIV avec don d’ovocytes, FIV-DO). Lorsque la FIV est réalisée à partir d’un sperme de donneur et d’ovocytes de donneuse, on parle de don d’embryonLe prélèvement d’ovocytes est réalisé par ponction transvaginale sous anesthésie locale ou générale. Le médecin utilise une aiguille avec laquelle il va transpercer un par un les follicules matures pour aspirer leur contenu. Ces derniers sont ensuite examinés au microscope afin de détecter la présence d’ovocytes. Lorsqu’il y en a, ils sont extraits et placés en boîte de culture.

L’étape de fécondation a lieu in vitro, autrement dit à l’extérieur du corps de la femme. Les gamètes sont mis en contact dans une boîte de culture et les ovocytes fécondés deviennent des embryons. Quelques jours après la fécondation, un à deux embryons sont transférés sous contrôle échographique dans l’utérus de la femme grâce à un cathéter.

Lorsque le nombre d’embryons obtenus est supérieur à celui transférés, certains peuvent être congelés en prévision d’un transfert ultérieur. Le transfert d’un embryon congelé aboutit à une naissance dans 10 % des cas.

À savoir ! La durée légale de conservation des embryons congelés est de 5 ans. Chaque année, les couples sont interrogés sur le devenir de leurs embryons. Ils peuvent décider de les conserver, d’en faire don à la recherche ou à un autre couple, ou de les détruire. En cas de non réponse des parents, les embryons sont détruits après 5 ans de conservationLa fécondation in vitro avec micro-injection (FIV-ICSI)

De plus en plus de FIV sont réalisées avec une technique plus précise et souvent plus performante, la FIV-ICSI. Elle consiste à injecter un spermatozoïde dans l’ovocyte. Seulement quelques spermatozoïdes mobiles sont nécessaires, ce qui en fait une méthode idéale en cas d’infertilité masculine.

Les étapes de la stimulation hormonale préalable au transfert d’embryons sont identiques à celle de la FIV. La seule différence est l’injection des spermatozoïdes dans les ovocytes à la place d’une simple mise en contact dans la boîte de culture. Cette micro-injection se fait sous contrôle d’un microscope par un biologiste. Elle est renouvelée pour chaque ovocyte fécondable.

Cette dernière technique d’AMP offre les plus grandes chances de succès. Elle est proposée en cas d’échec de la FIV, d’anomalies importantes des spermatozoïdes ou de la présence d’anticorps anti-spermatozoïdes responsables de leur destruction.

L’accueil d’embryon

L’accueil d’embryon est effectué par l’implantation dans l’utérus de la future mère d’un embryon issu d’un couple donneur ou d’une femme seule donneuse anonyme. L’accueil d’embryon est actuellement proposé dans quatre situations différentes :

- Quand le couple ayant un projet de grossesse présente un risque de transmission d’une maladie génétique à l’enfant ;

- En cas d’infertilité des deux membres du couple demandeur ;

- Après échec des autres tentatives d’AMP ;

- Dans le cas d’une AMP chez une femme non mariée (célibataire) infertile.

Le parcours de PMA

Le recours à une technique de PMA n’est pas une démarche anodine. Le ou les futurs parents entrent dans un véritable parcours pour devenir parents. En fonction des situations et des techniques, des aspects réglementaires sont à respecter, par exemple un délai de réflexion, un suivi psychologique ou un acte notarié de reconnaissance du futur enfant. Des démarches sont également à effectuer pour bénéficier d’une prise en charge des soins et des techniques de PMA par l’Assurance maladie.

En fonction de la situation, ce parcours peut être plus ou moins long. Parfois il peut durer de longues années. Certains centres de PMA sont très sollicités et des délais d’attente sont mis en place. Si certains parcours n’aboutissent pas à la naissance d’un enfant, d’autres parcours aboutissent à la naissance de fratrie, avec 1, 2 ou 3 enfants, voire plus.

Demandez conseil à votre médecin, votre sage-femme ou votre gynécologue. Il pourra répondre à vos questions et vous orienter vers le centre de PMA le plus proche de votre domicile. Des associations de patients sont également à l’écoute de toutes et tous ceux qui sont concernés par ce sujet !

À savoir ! Dans certaines situations, des femmes ou des couples français choisissent d’effectuer leur parcours de PMA à l’étranger. Dans certains cas, une prise en charge partielle des frais liés aux soins est possible. Demandez conseil à votre médecin et à votre caisse d’assurance maladieAutoconserver ses gamètes en vue d’une PMA ultérieure

Toute personne, homme ou femme, dont l’état de santé ou la prise en charge médicale peuvent affecter la fertilité, peut bénéficier d’une autoconservation de ses gamètes ou des tissus germinaux, ovocytes pour les femmes, tissu ovarien pour les jeunes filles, sperme pour les hommes, tissu testiculaire pour les jeunes garçons. Cette autoconservation est possible y compris chez les mineurs, après accord d’au moins un des parents.

Parallèlement, depuis la loi de bioéthique de 2021, les hommes et les femmes qui le souhaitent peuvent également demander l’autoconservation de leurs gamètes, sans motif médical, dans le but d’effectuer une PMA ultérieure. Cette possibilité est soumise à des conditions d’âge :

- le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme, entre 29 et 37 ans ;

- le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l’homme entre 29 et 45 ans.

Des règles d’âge sont également imposées pour l’utilisation de ces gamètes autoconservés :

- jusqu’à 45 ans chez la femme, non mariée (célibataire) ou au sein d’un couple, qui a vocation à porter l’enfant ;

- jusqu’à 60 ans chez le membre du couple qui n’a pas vocation à porter l’enfant.

Chaque année, les hommes et les femmes concernés sont invités à exprimer leur souhait sur la poursuite ou non de la conservation de leurs gamètes. Comme pour les techniques de PMA, les frais d’autoconservation sont pris en charge par l’Assurance maladie, exceptés les frais de conservation des gamètes, facturés annuellement.

À savoir ! Pour l’autoconservation du sperme, aucune préparation préalable n’est nécessaire. En revanche, chez les femmes, l’autoconservation des ovocytes nécessite une stimulation ovarienne, suivie d’une ponction ovarienne sous anesthésie, comme lors d’une FIV. Un suivi médical avant, pendant et après est mis en place.Rédigé par Charline D. Mis à jour par Estelle B., Docteur en Pharmacie le 20 février 2024.

– Assistance Médicale à la Procréation (AMP ou PMA). www.ameli.fr. Consulté le 14 février 2024.

– Gestation pour autrui : quelles sont les évolutions du droit ? www.vie-publique.fr. Consulté le 14 février 2024.

– Autoconservation sociétale des ovocytes – préservation de fertilité féminine sans indication médicale. www.chu-nantes.fr. Consulté le 14 février 2024.

Cet article vous a-t-il été utile ?