Artériographie (angiographie), coronarographie (angiographie coronaire)

Une artériographie est un examen d’imagerie médicale permettant d’étudier la morphologie des artères. Il s’agit d’une observation des vaisseaux et de leur fonctionnement aux rayons X. Le radiologue place dans l’artère d’intérêt un petit tuyau appelé cathéter pour y injecter un produit de contraste iodé permettant de rendre visibles les artères. L’examen peut être à visée diagnostique ou thérapeutique.

Une artériographie est un examen d’imagerie médicale permettant d’étudier la morphologie des artères. Il s’agit d’une observation des vaisseaux et de leur fonctionnement aux rayons X. Le radiologue place dans l’artère d’intérêt un petit tuyau appelé cathéter pour y injecter un produit de contraste iodé permettant de rendre visibles les artères. L’examen peut être à visée diagnostique ou thérapeutique.

La coronarographie ou angiographie coronaire, est un exemple d’artériographie appliquée aux artères coronaires. C’est un examen invasif permettant la visualisation radiologique des artères du cœur, suite à l’injection d’un produit de contraste.

Qu’est-ce qu’une artériographie ou angiographie ?

Une artériographie, aussi connue sous le nom d’angiographie, est une méthode d’exploration radiologique visant à analyser les vaisseaux. Plus précisément, elle permet l’étude d’une artère et ses branches, le territoire qu’elle irrigue et le retour veineux.

À savoir ! En réalité, l’artériographie est une forme d’angiographie. Cette dernière désigne l’étude des vaisseaux, tandis que l’artériographie, comme son nom l’indique, étudie uniquement les artères. On parle de phlébographie pour l’étude des veines.Les clichés obtenus lors de cet examen en font la référence en qualité d’image vasculaire. L’artériographie repose sur l’utilisation de rayons X (comme la radiographie) couplée à l’injection de produit de contraste. L’image radiographique est réalisée au moment ou ce dernier passe dans la circulation afin d’observer très précisément la morphologie interne du vaisseau et la potentielle existence d’une obstruction ou d’un rétrécissement. Les performances technologiques des appareils utilisés de nos jours permettent de réaliser des clichés très rapprochés aboutissant à la reconstitution de l’avancée du produit de contraste dans l’artère. De plus, l’artériographie est souvent couplée au scanner ou à l’IRM afin d’obtenir des images précises de l’ensemble du trajet artériel.

À savoir ! Un produit de contraste est un médicament injecté dans le corps permettant de rendre opaques et donc plus visibles certains éléments à l’image, en les fixant. Les produits de contraste sont généralement bien tolérésL’examen peut être réalisé soit :

- Par ponction directe d’une artère ressentie à la palpation ;

- Par cathétérisme de Sedlinger qui consiste à rejoindre l’artère d’intérêt en partant de l’artère fémorale située au niveau de l’aine (existe aussi à partir de l’artère du pli du coude). Cette méthode est la plus fréquemment utilisée.

On parle d’artériographie globale lorsque le produit est injecté au niveau d’un tronc artériel (par exemple, l’aorte), et d’artériographie sélective en cas d’injection au niveau d’une branche (par exemple l’artère rénale) voire hypersélective lors de l’exploration de petites artères. On dit que l’angiographie est numérisée lorsque les images sont stockées sur l’ordinateur et conventionnelle lorsqu’elles sont saisies sur des films.

À savoir ! La première artériographie s’est déroulée en 1927. Le cathétérisme a lui été mis en place par des médecins suédois en 1960 et a représenté une innovation majeure pour l’artériographie rendant alors accessibles les vaisseaux les plus profonds.La coronographie ou angiographie coronaire est indiquée pour visualiser le circuit artériel du myocarde. C’est un examen fiable et sûr permettant de diagnostiquer le rétrécissement d’une artère coronaire, et le cas échéant, de mettre en œuvre un traitement pour retrouver un diamètre normal au niveau du vaisseau obstrué.

Dans quels cas prescrit-on une artériographie ou une coronarographie ?

L’artériographie possède des indications diagnostiques (généralement pré-opératoires) et thérapeutiques liées aux gestes de radiologie interventionnelle qui permettent de traiter certaines affections comme les plaques d’athérome (angioplastie), les anévrismes ou les hyper vascularisations d’origine tumorale.

À savoir ! Une artère conduit le sang transportant l’oxygène en partant du cœur via la crosse aortique vers les différents tissus de l’organisme. Les artères se subdivisent au fur et à mesure des tissus qu’elles irriguent. La plus petite unité est l’artériole.La coronarographie est utilisée pour explorer les artères coronaires, les deux artères qui irriguent le cœur : les artères coronaires droite et gauche. Ce sont elles qui apportent nutriments et oxygène au muscle cardiaque (le myocarde).

Lorsque l’une des artères s’obstrue (souvent à cause d’une plaque d’athérome constituée de cholestérol), le cœur souffre d’un manque d’oxygène. Le patient peut alors développer une angine de poitrine ou un infarctus du myocarde. La coronarographie peut être pratiquée :

- Dans le cadre d’un bilan d’exploration de la fonction cardiovasculaire chez les patients atteints de coronaropathie, en parallèle d’un électrocardiogramme (ECG), d’un test à l’effort et/ou d’une échographie cardiaque ;

- En urgence, lorsque le médecin suspecte une obstruction d’une artère coronaire, dans le cadre d’un infarctus du myocarde.

Quelles précautions avant une angiographie ou une coronarographie ?

Une angiographie n’est pas anodine. C’est un examen invasif qui comporte des risques, principalement liés à l’injection de produit de contraste (allergie) et à la mise en place du cathéter (hémorragie, thrombose). D’autres examens d’imagerie peuvent constituer une alternative : l’écho-doppler, l’IRM, l’angio-IRM et l’angioscanner.

L’artériographie est contre-indiquée en cas :

- De grossesse ;

- D’antécédents d’allergie à l’iode (préparation antiallergique nécessaire 3 jours avant l’examen).

- D’antécédents d’allergie à d’autres produits utilisés dans les angiographies, comme la fluorescéine.

L’examen nécessite que le patient soit à jeun depuis au moins 6 heures. Il faut également s’abstenir de fumer dans les heures qui précèdent. . En cas d’insuffisance rénale, de diabète et de prise de médicaments (notamment des anticoagulants), il faut le signaler à l’équipe médicale.

Comment se préparer avant une artériographie ou une coronarographie ?

Avant de réaliser une artériographie, il faut effectuer divers examens. Ainsi, dans le cadre d’un bilan complet, l’examen peut nécessiter une hospitalisation de quelques jours. Un bilan sanguin permet de vérifier le bon fonctionnement des reins et l’absence de problème de coagulation chez le patient.

Comme le plus souvent, c’est la technique d’artériographie par cathétérisme qui est réalisée, il est demandé au patient de se raser au niveau du pli de l’aine ou du bras (selon les instructions du médecin) la veille de l’examen. Il doit également prendre une douche à la Bétadine ou autre produit désinfectant dans le but de limiter le risque d’infection post-opératoire. Une autre douche est demandée le jour même de l’examen.

À savoir ! Si l’angiographie est réalisée en urgence, seuls certains de ces examens sont effectués.En fonction du type d’angiographie, une hospitalisation peut être nécessaire.

Comment se déroule une angiographie ?

L’examen dure environ 30 minutes à 1 heure.

Le patient est emmené en salle opératoire. Une perfusion lui est posée au niveau du bras, en cas de besoin pendant l’intervention. Le patient prend ensuite place sur la table de radiographie. Il est relié à un tensiomètre (mesure de la tension) et à un électrocardiographe (surveillance cardiaque) afin de surveiller son état de santé pendant l’artériographie. Le médecin procède à l’anesthésie locale ou générale si nécessaire.

Le praticien procède à l’installation du cathéter (tuyau fin et souple) dans une artère sous contrôle radiographique après avoir piqué au niveau du bras ou de l’aine. En effet, il fait progresser et place son cathéter en suivant le trajet sur son écran de contrôle. Une fois le cathéter en place, le médecin injecte le produit de contraste (iode) et réalise en même temps les clichés.

À savoir ! Pendant l’injection du produit, le patient peut ressentir comme une « bouffée de chaleur ». Cette sensation est normale et s’estompe rapidement.Plusieurs injections de produit de contraste peuvent s’avérer nécessaires pour la réalisation complète de l’examen. Il est primordial que le patient reste immobile pendant la durée de l’artériographie afin de ne pas altérer la qualité des images.

Dans le cas de la coronarographie, le médecin introduit dans une artère (l’artère fémorale dans l’aine ou l’artère radiale au niveau du poignet) une sonde qu’il va glisser jusqu’au cœur. Il travaille dans des conditions de stérilité identiques à celles d’une intervention chirurgicale.

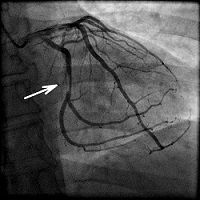

Rétrécissement de l’artère coronaire observé par coronarographie

La zone est anesthésiée, puis le médecin ponctionne l’artère et y place une sorte de petit tuyau muni d’une valve qui empêche le saignement vers l’extérieur. La sonde est introduite dans l’artère par cet orifice.

La sonde est ensuite glissée jusqu’à l’embouchure des 2 artères coronaires. Le produit de contraste est injecté. Un appareil de radiologie filme le cœur sous différents angles. Les artères apparaissent plus foncées que le reste du cœur.

Qu’indique le résultat de l’angiographie ?

Une fois l’examen terminé, le médecin retire le cathéter et exerce une pression sur l’artère piquée. Le patient doit rester immobile, sans se lever si la ponction a eu lieu au niveau de l’aine ou sans lever le bras dans le cas où le geste s’est déroulé au niveau du pli du coude pendant quelques heures après l’examen pour éviter les saignements. Ensuite, le médecin traite et interprète les clichés obtenus. Les résultats sont envoyés au médecin prescripteur.

L’artériographie permet l’obtention d’images successives des artères, de leurs branches, du territoire qu’elles irriguent et des veines. Elles sont de très haute qualité et acquises en un seul temps. L’examen d’un organe tel que le rein par exemple, permet de caractériser sa vascularisation (variations anatomiques importantes pour une intervention, aspect fonctionnel) et de mettre en évidence des lésions type rétrécissements d’origine athéromateux, occlusions par thrombose ou embolie, malformations, hyper vascularisation tumorale, hémorragies, etc.

Afin d’éliminer de l’organisme le produit de contraste injecté durant l’examen, le patient doit boire beaucoup d’eau (environ 2 litres par 24 heures). Bien que la conduite soit interdite après l’artériographie, le patient peut généralement rentrer chez lui le jour-même si il a pris ses dispositions pour le retour. Il est conseillé de se reposer les 24 heures qui suivent l’examen et d’éviter tout exercice physique intense pendant 48 heures.

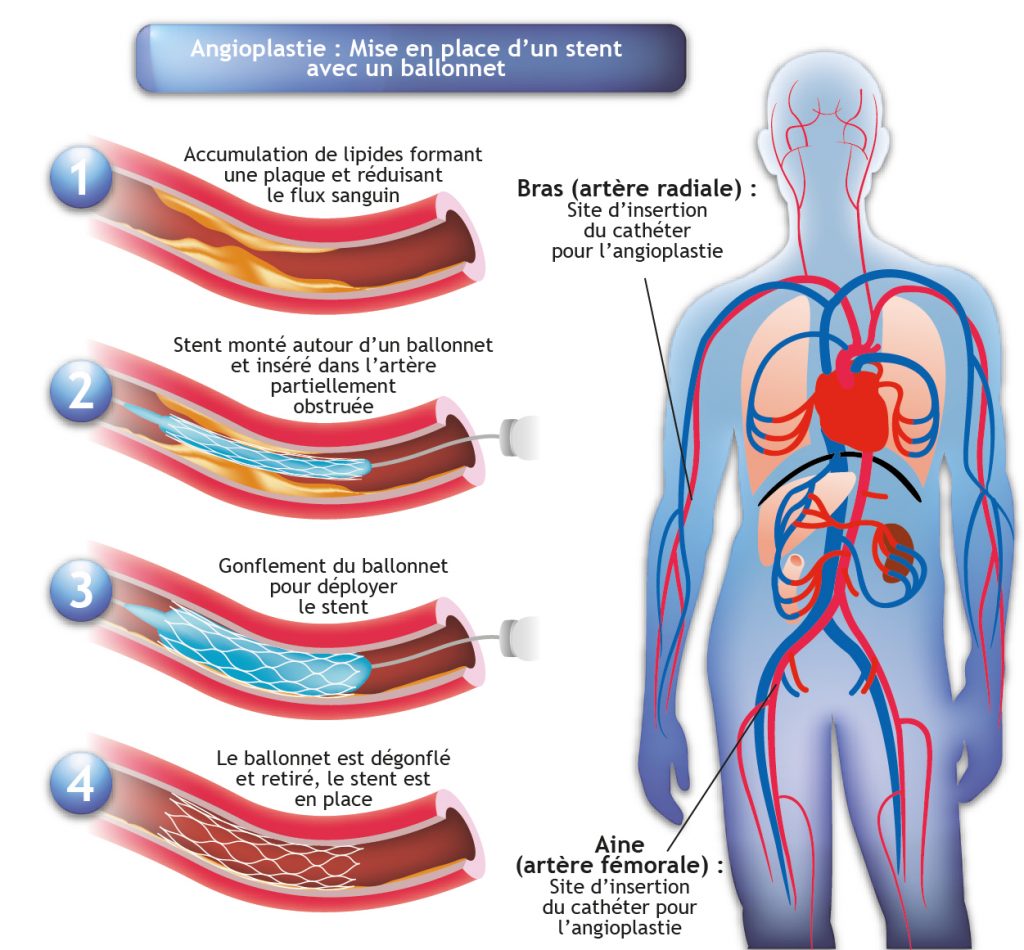

La pose de stent au cours de la coronarographie

Le médecin examine les images obtenues au cours de la coronarographie à la recherche d’un rétrécissement sur l’une des artères coronaires. Certaines obstructions sont traitables par médicament. D’autres vont nécessiter un geste thérapeutique dans la foulée de la coronarographie. Il peut s’agir :

- D’une dilatation coronaire par ballonnet (angioplastie) : un ballonnet est introduit dans la sonde, glissé jusqu’au niveau du rétrécissement puis gonflé ;

- De la pause d’un stent : dans ce cas, c’est une petite prothèse qui est placée au niveau du vaisseau rétréci pour augmenter son diamètre.

Le point de ponction au niveau de l’artère fémorale ou radiale est parfois occulté par un bouchon résorbable (en 3 mois maximum) placé à l’intérieur de l’artère.

Mis à jour par Estelle B., le 8 mars 2024.

– Artériographie. Larousse. Consulté le 6 novembre 2017.

– Vous allez passer une artériographie. Société française de neuroradiologie. Consulté le 6 novembre 2017.

Cet article vous a-t-il été utile ?