Leucémies de l’enfant

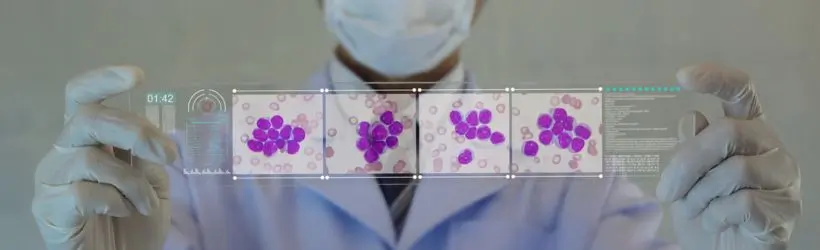

Près d’un cancer pédiatrique sur trois est une leucémie de l’enfant. Les leucémies sont des cancers du sang, affectant les globules blancs. Si chez l’adulte, se rencontrent des leucémies aiguës et des leucémies chroniques, les enfants sont touchés presque uniquement par des leucémies aiguës.

Qu’est-ce qu’une leucémie ?

Les leucémies sont des cancers du sang, qui affectent les globules blancs, c’est-à-dire les cellules du système immunitaire. Les leucémies débutent non pas directement dans le sang, mais dans la moelle osseuse, qui renferme les cellules souches hématopoïétiques à l’origine de toutes les cellules sanguines, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sanguines. Une cellule souche à l’origine des globules blancs se développe de manière anormale et donne naissance à un clone de cellules anormales qui envahit la moelle osseuse, puis la circulation sanguine.

À savoir ! Les leucémies ne sont les seuls cancers du sang. Se retrouvent également dans cette catégorie les lymphomes ou les syndromes myélodysplasiquesLes leucémies peuvent être distinguées en différents sous-types. Tout d’abord, on distingue les leucémies aiguës et les leucémies chroniques. Les leucémies aiguës se développent de manière brutale en quelques jours à quelques semaines. Les leucémies chroniques se développent lentement en plusieurs mois voire plusieurs années.

Chez l’adulte, peuvent survenir des leucémies aiguës et chroniques. Chez l’enfant, il n’existe pratiquement que des leucémies aiguës, les leucémies chroniques étant très rares. Les leucémies peuvent également être différenciées en fonction du type de cellule souche touchée :

- Les leucémies myéloïdes, quand la cellule souche touchée est un précurseur des globules rouges et de certains globules blancs (granulocytes et monocytes) ;

- Les leucémies lymphoïdes, quand la cellule souche touchée est un précurseur des globules blancs de type lymphocytes.

Différents sous-types sont ensuite décrits par les spécialistes, en fonction des caractéristiques des cellules tumorales.

Les deux types de leucémies existent chez les enfants, les leucémies myéloïdes affectant davantage les filles. Les leucémies lymphoïdes touchant plus les garçons et représentent 85 % des leucémies chez l’enfant.

D’où vient la leucémie de l’enfant ?

D’après le Panorama des Cancers publié en 2023 par l’Institut National du Cancer, les leucémies représentaient sur la période 2012-2016 28 % des cancers pédiatriques chez les enfants de moins de 15 ans et 14 % des cancers chez les 15-17 ans.

Les causes exactes des leucémies de l’enfant ne sont pas connues, mais plusieurs facteurs de risque de leucémie ont été identifiés :

- L’existence de syndromes génétiques, à savoir les pathologies résultant de la mutation d’un ou plusieurs gènes. Par exemple, le syndrome de Down, le syndrome de Bloom, l’anémie de Fanconi, l’ataxie-télangiectasie, la neurofibromatose de type 1, le syndrome de Wiskott-Aldrich, le syndrome de Klinefelter, le syndrome de Li-Fraumeni ou le syndrome de Shwachman-Diamond ;

- Des antécédents de leucémie dans la fratrie ;

- L’exposition à de fortes doses de radiations ;

- Un traitement antérieur par radiothérapie ou chimiothérapie ;

- Un poids élevé à la naissance ( > à 4 kg).

En parallèle de ces facteurs, d’autres aspects pourraient jouer un rôle dans la survenue de la maladie :

- l’exposition à certains rayonnements ou à des champs électromagnétiques ;

- l’exposition à certains produits phytosanitaires ;

- le tabagisme passif ;

- l’exposition à des produits chimiques toxiques, comme certains alcools ou le benzène (solvant cancérigène) ;

- l’exposition maternelle à certaines peintures.

Quels signes peuvent faire penser à une leucémie chez l’enfant ?

Généralement, les premiers signes d’une leucémie aiguë chez l’enfant apparaissent rapidement en quelques jours ou quelques semaines. Les leucémies infantiles peuvent se manifester différemment selon le type de leucémie en cause, mais elles ont toutes en commun les signes suivants :

- Une fatigue;

- Une pâleur;

- Des infections fréquentes ;

- Une fièvre persistante et souvent modérée ;

- Des ecchymoses (bleus), des saignements fréquents (nez, gencives) et des taches rouges sur la peau (pétéchies) ;

- Des douleurs osseuses ou articulaires, qui peuvent entraîner une boiterie ;

- Un gonflement de l’abdomen, lié à une augmentation de volume de la rate ou du foie;

- Une perte d’appétit associée à une perte de poids ;

- Un gonflement des ganglions lymphatiques (adénopathies) ;

- Une toux rebelle, accompagnée parfois de difficultés respiratoires ;

- Un œdème du visage et des bras.

D’autres symptômes peuvent survenir, notamment si la leucémie se propage au système nerveux central ou à certains organes.

En cas de doute, il est important d’en parler au médecin ou au pédiatre. Une vigilance et un suivi médical particulier peuvent être mis en place pour les enfants ayant des facteurs de risque identifiés.

Comment est posé le diagnostic de la leucémie de l’enfant ?

Le plus souvent, les parents consultent suite à une dégradation rapide de l’état de santé de leur enfant. Le diagnostic de la leucémie repose sur un grand nombre d’examens médicaux, qui d’une part confirment l’existence d’une leucémie, et d’autre part permettent de déterminer son type et son stade d’évolution.

Le bilan diagnostique d’une leucémie comprend les examens suivants :

- Des analyses sanguines (numération des cellules sanguines, dosage des facteurs de coagulation sanguine, dosage d’enzymes et de divers composés) ;

- Une ponction-biopsie de moelle osseuse sur laquelle différents examens de laboratoire sont pratiqués pour identifier les cellules tumorales et l’évolution de la maladie ;

- Une ponction lombaire pour analyser le liquide cérébrospinal (dans lequel baignent le cerveau et les méninges) et déterminer si la leucémie a atteint le système nerveux central ;

- Une biopsie testiculaire si le médecin suspecte une atteinte du testicule ;

- Des examens d’imagerie (radiographies, échographies, scanners et IRM (imagerie par résonance magnétique)) pour rechercher les éventuelles atteintes d’organes (ganglions lymphatiques, foie, rate, testicules, peau, gencives, cerveau, poumon) ;

- Des analyses génétiques à partir de prélèvements effectués chez les parents et les enfants.

En fonction des résultats de ces examens, l’équipe médicale confirme le diagnostic de la leucémie et détermine le type de leucémie dont l’enfant est atteint. L’équipe médicale propose alors à l’enfant et à ses parents un protocole de soins adapté à la leucémie. Ces étapes s’enchaînent très vite dans le cas d’une leucémie aiguë de l’enfant, puisque la maladie évolue très rapidement, en seulement quelques jours. L’enfant est très rapidement hospitalisé dans un service d’oncologie pédiatrique et les protocoles médicamenteux débutent également très rapidement. C’est un bouleversement important et brutal qui touche toute la famille, l’enfant, ses parents et la fratrie.

En moyenne, 89 % des enfants âgés de 0 à 14 ans sont toujours en vie 5 après une leucémie aigüe lymphoblastique, contre 67 % pour une leucémie aigüe myéloblastique. Grâce aux progrès thérapeutiques, le pronostic des leucémies de l’enfant s’est considérablement amélioré au fil des années, même si certains sous-types particuliers restent encore de mauvais pronostic.

Plusieurs facteurs peuvent influencer le pronostic de la maladie :

- Le type de leucémie ;

- L’âge : les enfants de 1 à 9 ans ont un meilleur pronostic que les enfants plus jeunes ou plus âgés ;

- Le nombre de globules blancs au moment du diagnostic : le pronostic est meilleur pour les enfants dont ce nombre est inférieur à 50 000 cellules/mm3 ;

- L’atteinte du système nerveux central ou des testicules ;

- L’existence d’anomalies chromosomiques ou génétiques ;

- Le sexe ;

- La réponse au traitement.

Quels sont les traitements contre la leucémie de l’enfant ?

La prise en charge des leucémies implique différents types de traitements anti-cancéreux, utilisés seuls, en association ou successivement :

- La chimiothérapie anticancéreuse a pour but de détruire le maximum de cellules tumorales. Les médicaments sont le plus souvent administrés par un cathéter veineux central, mis en place sous anesthésie générale dans l’organisme de l’enfant avant la première séance de traitement ;

- La greffe de moelle osseuse est utilisée après la chimiothérapie pour détruire le clone de cellules tumorales. Cette technique nécessite une destruction totale de la moelle osseuse de l’enfant ;

- Les thérapies ciblées, qui permettent de cibler spécifiquement certaines cellules cancéreuses ;

- La radiothérapie intervient, lorsque certains organes ont été envahis par les cellules tumorales.

Pour chaque type de leucémie et chaque stade d’évolution de la maladie, des protocoles standardisés de traitements ont été définis par des comités d’experts nationaux, européens ou internationaux. Ces protocoles définissent les médicaments de chimiothérapie à utiliser, leur posologie et le nombre de séances de chimiothérapie, mais aussi le recours à la radiothérapie et à la greffe de moelle osseuse.

Après les traitements, les enfants sont suivis très régulièrement pendant plusieurs années, à la fois pour détecter précocement une éventuelle récidive, mais aussi pour identifier des effets secondaires à long terme des traitements (problèmes cardiaques, auditifs, …).

À savoir ! Un enfant est dit en rémission, lorsqu’aucun signe de leucémie n’est observé après 4 à 6 semaines de chimiothérapie d’induction (première série de traitements). Le risque de récidive, parfois plusieurs années après la maladie initiale, est plus ou moins important selon les types de leucémies. Le fait d’avoir eu une leucémie dans l’enfance peut également augmenter le risque de cancer secondaire au cours de la vie adulte, en lien avec la leucémie elle-même ou les traitements anticancéreux. Par exemple, des tumeurs cutanées ou un cancer de la thyroïde peuvent apparaître chez les enfants traités par radiothérapie.Les traitements anticancéreux peuvent également affecter la fertilité de l’enfant. En fonction de son âge et des traitements, une autoconservation des gamètes peut être proposée à l’enfant et à ses parents, pour qu’il puisse effectuer un parcours de procréation médicalement assistée (PMA) pour devenir parent lorsqu’il sera adulte.

Estelle B., Docteur en Pharmacie

– Tout savoir sur les leucémies. www.frm.org. Consulté le 28 février 2024.

– Qu’est-ce que la leucémie chez l’enfant? cancer.ca. Consulté le 28 février 2024.

Cet article vous a-t-il été utile ?