Endométriose, une femme sur 10 est concernée

L’endométriose est une maladie gynécologique chronique, qui affecterait selon les estimations au moins 1 femme sur 10 en âge de procréer. Particulièrement douloureuse, elle impacte fortement la qualité de vie des patientes et peut être cause d’infertilité. Son diagnostic et sa prise en charge sont souvent complexes. Actuellement, aucun traitement ne permet de guérir l’endométriose.

Qu’est-ce que l’endométriose ?

L’endométriose fait référence à l’endomètre, le tissu qui tapisse l’intérieur de l’utérus. Durant le cycle menstruel, ce tissu subit diverses modifications sous l’effet des hormones, particulièrement des œstrogènes : Il s’épaissit en vue d’une éventuelle grossesse, se désagrège et saigne au moment des menstruations, s’il n’y a pas eu de fécondation.

Dans le cas de l’endométriose, un tissu similaire à l’endomètre se développe en dehors de l’utérus, au niveau d’un ou plusieurs des organes suivants :

- Les autres organes génitaux (ovaires, trompes, vagin, …) ;

- Le péritoine (membrane qui tapisse la cavité abdominale et entoure les autres organes de la cavité abdominale) ;

- L’appareil urinaire ;

- L’intestin ou le côlon ;

- Plus rarement les poumons ;

- Exceptionnellement le cerveau (quelques cas décrits seulement).

Le développement de tissu endométrial sur ces organes donne naissance à des lésions, des adhérences ou des kystes (endométriomes).

L’endométriose est une maladie gynécologique chronique, dépendante des hormones œstrogènes. Elle peut donc débuter dès le stade de la puberté, au cours des premières menstruations chez les jeunes filles. Mais la maladie peut également se développer plus tard, y compris durant la ménopause, chez les femmes qui prennent un traitement hormonal de substitution (THS). Toutes les femmes peuvent être touchées, quelle que soit leur origine ethnique ou leur statut social.

À savoir ! Quelle est la différence entre endométriose et adénomyose ? Comme l’endométriose, l’adénomyose est une maladie gynécologique caractérisée par la présence de tissu endométrial en dehors de l’endomètre. Mais dans le cas de l’adénomyose, ce tissu reste localisé au niveau de la cavité utérine, à l’intérieur du muscle utérin (myomètre).Quelles sont les causes de l’endométriose ?

Les causes de l’endométriose restent encore très mal connues aujourd’hui. Trois hypothèses sont fréquemment évoquées par les spécialistes :

- Les menstruations rétrogrades : pendant les règles, du sang menstruel contenant des fragments d’endomètre remonterait dans la cavité abdominale par les trompes de Fallope, permettant à des cellules de l’endomètre de s’implanter en dehors de l’utérus ;

- La métaplasie : des cellules situées dans la cavité abdominale ou près d’autres organes se transformeraient en cellules proches des cellules de l’endomètre ;

- Des cellules souches : des cellules souches évolueraient en cellules proches de cellules de l’endomètre et migreraient dans l’organisme grâce à la circulation sanguine et lymphatique.

Si l’origine de la maladie reste énigmatique, plusieurs facteurs favorisants sont décrits :

- Des anomalies morphologiques du col de l’utérus ;

- Une prédisposition génétique (plusieurs gènes seraient impliqués) ;

- Des facteurs hormonaux ;

- Une pathologie inflammatoire et/ou auto-immune, comme le lupus, la spondylarthrite ankylosante ou la fibromyalgie.

Parallèlement, le risque de développer une endométriose est augmenté chez certaines catégories de femmes :

- Les femmes nullipares (femmes qui n’ont pas eu d’enfant) ;

- Les femmes avec des cycles menstruels courts et des règles abondantes.

À l’inverse, les femmes utilisant une contraception orale ont un risque moins important d’être touchées par cette maladie.

Comprendre les causes de l’endométriose reste un enjeu déterminant à la fois pour développer des tests diagnostiques, mais aussi des traitements spécifiques de la maladie.

Quels sont les symptômes de l’endométriose ?

Le symptôme central de l’endométriose est la douleur pelvienne, retrouvé chez plus de 50 % des patientes. Mais d’autres symptômes sont décrits par les patientes, variables selon les femmes, mais aussi selon la localisation des lésions :

- Des règles douloureuses (dysménorrhée) ;

- Des douleurs lors des rapports sexuels (dyspareunie) ;

- Des douleurs lors de la défécation ;

- Des douleurs urinaires (dysurie) ;

- Des douleurs abdominales ;

- Des douleurs lombaires irradiant dans les jambes.

Les douleurs sont souvent sévères et invalidantes, à l’origine d’une incapacité partielle ou totale, permanente ou intermittente, plusieurs jours (au moment de l’ovulation ou des règles). Elles ne sont pas liées à la sévérité des lésions d’endométriose.

Associés à la douleur, d’autres symptômes peuvent se manifester lors d’une endométriose :

- Des saignements, en particulier avant les règles ;

- Une fatigue ;

- Des troubles digestifs (diarrhée ou constipation, présence de sang dans les selles) ;

- Des troubles urinaires (brûlures urinaires, présence de sang dans les urines) ;

- Des malaises ;

- Des vomissements.

Les spécialistes distinguent plusieurs formes cliniques d’endométriose :

- Des formes asymptomatiques, les femmes ne perçoivent aucun symptôme lié à leur endométriose ;

- Des formes chroniques, les femmes ressentent les effets de la maladie en continu sur de longues années ;

- Des formes périodiques, avec une alternance entre des phases de régression complète de la maladie et des phases de récidive soudaine.

L’endométriose peut évoluer tout au long de la vie d’une femme. À chaque cycle menstruel, les lésions s’étendent, saignent et laissent des cicatrices. Après la ménopause, la maladie s’estompe et disparaît la plupart du temps. Cependant, elle peut entraîner deux types de complications :

- Des adhérences au niveau de certains organes (créations de liaisons anormales entre des tissus ou des organes qui normalement sont indépendants l’un de l’autre) ;

- Une infertilité fréquente dans les formes sévères, lorsque les lésions touchent le péritoine, les ovaires ou les trompes. Selon EndoFrance, 40 % des cas d’infertilité seraient liés à l’endométriose.

Comment savoir si on est atteinte d’endométriose ?

Il n’existe actuellement aucun test de dépistage de l’endométriose. Le diagnostic de la maladie est souvent long et complexe en raison de l’absence d’un test diagnostique spécifique. Un test salivaire, l’EndoTest, est en cours de développement et pourrait permettre de faciliter le diagnostic. Actuellement, il faut compter 7 ans en moyenne entre les premiers symptômes et le diagnostic de la maladie. Une proportion importante de patientes ne sont diagnostiquées que lors d’un bilan d’infertilité ou lors d’un contrôle gynécologique.

Le diagnostic de l’endométriose est établi par un médecin gynécologue, à partir des résultats de différents examens médicaux :

- Une échographie pelvienne par voie endovaginale (la sonde d’échographie est introduite dans le vagin) ;

- Une IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) pour rechercher l’ensemble des organes atteints, mais aussi pour définir le nombre et l’emplacement des lésions ;

- Une écho-endoscopie rectale, examen d’imagerie du rectum, lorsque le médecin suspecte des lésions entre le vagin et le rectum ;

- Des examens d’imagerie de l’appareil urinaire ;

- Une cœlioscopie ou laparoscopie, technique chirurgicale d’exploration de la cavité pelvienne et abdominale, pour identifier les lésions et les adhérences, prélever du tissu endométrial au niveau des lésions voire enlever certaines lésions bien visibles. Elle permet de confirmer le diagnostic et peut participer au traitement.

Quels sont les traitements de l’endométriose ?

Les médicaments contre l’endométriose

Actuellement, il n’existe aucun traitement spécifique de l’endométriose. La prise en charge pluridisciplinaire de l’endométriose répond à plusieurs objectifs :

- Soulager les douleurs afin d’améliorer la qualité de vie des patientes ;

- Ralentir l’évolution de la maladie ;

- Préserver la fertilité chez les femmes ayant un souhait de grossesse.

Les femmes ne souffrant d’aucun symptôme ne sont pas traitées, mais une surveillance médicale régulière est instaurée. Pour les femmes atteintes de formes symptomatiques, les traitements associent un traitement antalgique et un traitement hormonal.

Le traitement antalgique est adapté aux douleurs de la patiente. Il peut faire appel à des antalgiques de palier I (paracétamol, AINS), II ou III.

Le traitement hormonal est personnalisé pour chaque patiente et peut faire appel à différents médicaments ou dispositifs médicaux :

- En première intention: une contraception oestroprogestative prise en continu ou la pose d’un dispositif intra-utérin au lévonorgestrel ;

- En seconde intention: une contraception microprogestative orale au désogestrel, un implant sous-cutané à l’étonogestrel ou le diénogest, un puissant progestatif ;

- En troisième intention: l’acétate de chlormadinone ou un analogue de la gonadolibérine.

Les solutions non médicamenteuses contre l’endométriose

Pour soulager les douleurs, en complément des médicaments, des thérapies non médicamenteuses peuvent être bénéfiques :

- L’acupuncture ;

- Le yoga ;

- L’ostéopathie ;

- L’hypnose ;

- La méditation de pleine conscience.

La chirurgie de l’endométriose

Selon la localisation des lésions d’endométriose et leurs caractéristiques, un traitement chirurgical peut être envisagé pour retirer les lésions à l’origine des douleurs. Au cours de l’opération, les lésions visibles sont détruites par différentes techniques (coagulation ou vaporisation au laser) ou extraites de l’organisme. La chirurgie peut permettre d’éradiquer toute douleur pendant de nombreuses années, voire définitivement. Cependant, elle est complexe à mettre en œuvre lorsque la patiente présente de nombreuses lésions disséminées sur plusieurs organes. De plus, comme toute intervention chirurgicale, elle peut avoir des conséquences négatives, telles qu’une incontinence urinaire ou une infertilité.

À savoir ! Un soutien psychologique est systématiquement recommandé aux femmes souffrant d’endométriose, pour mieux les accompagner dans le vécu et la prise en charge de cette maladie chronique invalidante.L’endométriose rend-elle infertile ?

Endométriose et infertilité féminine sont souvent étroitement liées, 40 % des patientes étant confrontées à des problèmes de fertilité. Pour expliquer ce lien, plusieurs hypothèses et mécanismes sont étudiés par les scientifiques, parmi lesquels :

- La présence de kystes ovariens qui entravent la fécondation ;

- Des perturbations de l’équilibre hormonal et de l’expression de certains gènes au niveau de l’endomètre, conduisant à des conditions défavorables pour l’implantation d’un embryon dans l’utérus ;

- Des troubles du fonctionnement des ovaires ;

- L’importance de certains facteurs environnementaux, en particulier l’exposition aux perturbateurs endocriniens.

Les suites des interventions chirurgicales de l’endométriose peuvent également affecter la fertilité.

Malgré la fréquence des problèmes d’infertilité, une femme atteinte d’endométriose peut tomber enceinte naturellement. La grossesse sera alors particulièrement surveillée, mais le plus souvent l’endométriose n’a pas d’impact sur le déroulement de la grossesse. Durant la grossesse, la maladie peut être atténuée, comme mise en sommeil, en raison de la fluctuation des hormones. Suite à l’accouchement, la maladie peut refaire surface à chaque cycle menstruel.

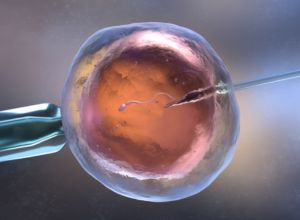

Pour les femmes dont l’endométriose compromet la fertilité, les techniques d’assistance médicale à la procréation (stimulation de l’ovulation, insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV), don d’ovocytes, …) peuvent être proposées dans le cadre d’une prise en charge et d’un suivi personnalisé.

Des associations aux côtés des patientes

Les douleurs chroniques invalidantes affectent profondément la vie quotidienne des patientes atteintes d’endométriose, les études et la vie professionnelle, la vie sociale, les activités culturelles et sportives, la vie affective, …. La maladie affecte également les proches des patientes.

Pour les aider au quotidien, les femmes peuvent compter sur des associations, comme l’association EndoFrance.

EndoFrance, 1ère association de lutte contre l’endométriose créée en France en 2001, est reconnue d’intérêt général et, depuis 2018, agréée par le ministère de la Santé. Elle soutient les personnes atteintes d’endométriose et leur entourage. Grâce à l’aide de son Comité scientifique composé d’experts reconnus, l’association organise des conférences et des tables rondes à destination du grand public afin de l’informer sur l’endométriose. EndoFrance agit depuis 2005 auprès des pouvoirs publics pour l’amélioration de la prise en charge de l’endométriose. L’association a rédigé le chapitre des recommandations HAS / CNGOF pour la prise en charge de l’endométriose, sur l’information à donner aux patientes et a publié un livre sur « les idées reçues sur l’endométriose » avec le soutien d’experts de la maladie. En 2016, EndoFrance a coconstruit le tout 1er programme d’éducation thérapeutique du patient (ETP) spécifique à l’endométriose. L’association a également contribué aux échanges et aux réflexions autour de la stratégie nationale contre l’endométriose lancée en 2022 par le Président de la République.

Laetitia Milot, atteinte d’endométriose, est la marraine d’EndoFrance depuis 2014. Et depuis 2019, l’association a également un parrain, le rugbyman Thomas Ramos. Sa compagne étant également atteinte d’endométriose, il se sent concerné par cette maladie. Tous les deux contribuent à sensibiliser le grand public aux enjeux de l’endométriose pour mieux faire connaître cette maladie.

Rédigé par Charline D. le 26 avril 2017, mis à jour par Estelle B. le 8 janvier 2024.

– Endométriose. www.ameli.fr. Consulté le 4 janvier 2024.

– CAMILLE BERTHELOT, L’INDIANA JONES DE L’ENDOMÉTRIOSE. www.pasteur.fr. Consulté le 4 janvier 2024.

– Qu’est-ce que l’Endométriose ? www.endofrance.org. Consulté le 4 janvier 2024.

Cet article vous a-t-il été utile ?