Infertilité féminine

La fertilité ou fécondité est l’aptitude à obtenir une grossesse. Un couple est infertile, lorsqu’il ne parvient pas obtenir une grossesse. L’infertilité peut selon les cas, être féminine et/ou masculine. L’infertilité féminine peut être liée à différentes causes, même si parfois aucune cause n’est retrouvée pour expliquer l’incapacité à être enceinte.

Qu’est-ce que l’infertilité féminine ?

Sur le plan médical, un couple hétérosexuel est considéré comme infertile en l’absence de grossesse après 12 à 24 mois de rapports sexuels complets et réguliers (deux à trois fois par semaine), sans contraception. En effet, pour un couple âgé de 25 ans, la probabilité mensuelle d’obtenir une grossesse est de 25 %.

Dans un cas sur trois environ, l’infertilité est féminine. Dans 21 à 35 % des cas, l’infertilité masculine est la cause de l’infertilité. Parfois, l’infertilité est à la fois féminine et masculine. Enfin, dans 10 à 25 % des cas, l’infertilité est inexpliquée. Aucune cause n’est retrouvée chez l’homme ou la femme pour expliquer l’infertilité.

L’infertilité féminine peut être temporaire, par exemple liée à la prise d’un traitement hormonal, ou irréversible.

Pour suivre l’actualité sur l’infertilité, retrouvez notre article consacré à la journée nationale de l’infertilité.

D’où vient l’infertilité féminine ? Quelles sont les causes ?

L’infertilité féminine peut avoir différentes causes :

- Des troubles de l’ovulation au cours du cycle menstruel :

- Une absence d’ovulation temporaire ou définitive, par exemple dans la ménopause précoce ou dans le cas de certains troubles du comportement alimentaire comme l’anorexie mentale ;

- Une mauvaise qualité d’ovulation ;

- Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) associé notamment à une rareté des cycles menstruels ;

- Une obstruction des trompes de Fallope, qui peut elle-même avoir différentes causes :

- Une infection sexuellement transmissible (IST) : l’obstruction est une séquelle de l’IST, parfois irréversible, même après le traitement de l’IST ;

- L’endométriose, une maladie gynécologique chronique associée fréquemment à l’infertilité ;

- Des séquelles chirurgicales après des interventions dans la zone pelvienne ou abdominale ;

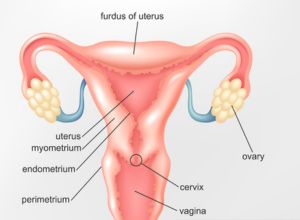

- La présence d’obstacles mécaniques au niveau de l’utérus :

- Des malformations congénitales, par exemple un utérus cloisonné ou même l’absence d’utérus chez les femmes nées de mères traitées par le diéthylstilbestrol ;

- Un fibrome utérin ;

- Des polypes utérins ;

- Des lésions d’endométriose ;

- Des anomalies de la glaire cervicale et/ou du col de l’utérus : les caractéristiques de la glaire cervicale, notamment sa consistance, peuvent empêcher le passage des spermatozoïdes et donc la fécondation de l’ovule.

-

Les causes de l’infertilité féminine sont multiples. Certaines peuvent être traitées pour permettre de retrouver une fertilité normale. D’autres ne peuvent pas être traitées. Pour obtenir une grossesse, les femmes doivent alors se tourner vers un parcours de procréation médicalement assistée (PMA).

Comment savoir si je suis infertile ?

Les spécialistes conseillent de consulter après 12 à 18 mois de rapports sexuels réguliers et sans contraception. La consultation médicale est plus urgente si la femme est âgée de plus de 35 ans et/ou si le couple présente des antécédents médicaux pouvant induire une infertilité. Les femmes peuvent également consulter pour connaître leur fertilité en dehors de tout projet de conception, notamment lorsque leur âge dépasse les 35 ans. En effet, à partir de 35 ans, la fertilité des femmes diminue lentement jusqu’à la ménopause.

À savoir ! Contrairement aux hommes qui ne deviennent pas stériles à l’andropause, les femmes deviennent stériles à partir de la ménopauseCertains facteurs de risque sont également recherchés, notamment les antécédents médicaux et chirurgicaux, le tabagisme, l’alcoolisme, le surpoids ou l’obésité. Parfois, un simple changement de mode de vie peut améliorer la fertilité !

Pour savoir si une femme souffre d’infertilité, le médecin ou la sage-femme prescrit un bilan d’infertilité féminine. Ce bilan comporte différents examens et analyses, adaptés au cas de chaque patiente :

- Une courbe de température (courbe ménothermique) sur deux mois qui repose sur la prise de température corporelle tous les matins au réveil pour déterminer s’il y a ou non ovulation. Cette dernière entraîne une augmentation de 0,4 à 0,5°C.

- Une échographie de la zone pelvienne pour rechercher une anomalie sur les ovaires (kystes), les trompes ou l’utérus (fibrome, polypes) ;

- Une IRM abdomino-pelvienne si l’échographie se révèle insuffisante ;

- Une analyse de la glaire cervicale (quantité et aspect), sur un prélèvement dans les jours qui précèdent l’ovulation.

- Un bilan hormonal dans les premiers jours du cycle menstruel.

- Un caryotype pour rechercher d’éventuelles anomalies chromosomiques.

- Une hystérosalpingographie (ou hystérographie) consiste à injecter par le col de l’utérus un produit de contraste visualisé par imagerie. Cet examen permet de vérifier la bonne diffusion du produit dans l’utérus puis dans les trompes, signe d’une bonne perméabilité des trompes et de l’absence d’obstacles mécaniques dans l’appareil génital.

- Une hystéroscopie repose sur l’introduction dans le col de l’utérus d’un instrument optique afin de visualiser la forme de l’utérus et l’aspect de la muqueuse utérine.

- Une cœlioscopie abdomino-pelvienne dans certains cas, pour l’endométriose par exemple. Cet examen est effectué sous anesthésie générale, il consiste à introduire par l’ombilic un tube optique pour visualiser l’utérus, les ovaires et les trompes. A noter que certaines lésions peuvent être directement traitées au cours de cette intervention.

- Une biopsie de l’endomètre (muqueuse interne de l’utérus) pour déterminer si l’embryon peut s’y fixer dans de bonnes conditions.

Ces examens ne sont pas tous prescrits en même temps. Selon la situation de chaque patiente, le médecin ou la sage-femme procède par étapes successives. D’autres examens très spécialisés peuvent être prescrits, notamment en cas d’infertilité inexpliquée et/ou d’échecs après de multiples tentatives de PMA.

Que faire face à l’infertilité féminine ?

L’infertilité féminine en elle-même ne provoque pas de symptômes particuliers et n’altère pas la santé physique. Si l’infertilité est associée à des maladies, les femmes présentent les symptômes de ces maladies. En revanche, l’infertilité féminine peut fortement impacter la qualité de vie des femmes :

- La sexualité ;

- Les relations au sein du couple ;

- La santé psychologique ;

- L’estime de soi.

Face à l’infertilité, la prise en charge repose sur trois aspects complémentaires :

- La prise en charge de la cause de l’infertilité, lorsqu’elle est identifiée et curable, par exemple le traitement d’une IST ou un traitement hormonal pour réguler l’ovulation ;

- Un soutien psychologique ;

- Le parcours de PMA : les techniques de PMA sont choisies en fonction de la situation de chaque couple.

Un mode de vie sain est également déterminant pour préserver au mieux sa fertilité.

Au moindre doute, il est important que les femmes en parlent avec le médecin ou la sage-femme.

Estelle B., Docteur en Pharmacie

– Analyser les origines de l’infertilité pour une meilleure prise en charge. www.procreation-medicale.fr. Consulté le 22 février 2024.

Cet article vous a-t-il été utile ?